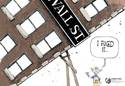

いま、金融危機その後について記事かいてるんだけど、コレおかし過ぎるのでアップ。ははは:のティナ・フェイ@サタデイ・ナイトライブの偽サラ・ペイリン。

« 2008年9月21日 - 2008年9月27日 | メイン | 2008年10月5日 - 2008年10月11日 »

いま、金融危機その後について記事かいてるんだけど、コレおかし過ぎるのでアップ。ははは:のティナ・フェイ@サタデイ・ナイトライブの偽サラ・ペイリン。

投稿情報: 2008-10-04 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

あの、Les Bienveillantes の著者ジョナサン・リテルが今日のル・モンド紙(週末版 Le monde2)に、グルジアでのルポルタージュを寄稿しています。

" Pishite pravilno "という言葉で、長い9ページにわたるルポルタージュは始まっている。意味は「本当に起こったことを書いてくれ」。グルジアでもアブハジアでも南オセアチアでも、人々は作家に向かって同じ言葉を投げかける。けれど、もちろん、実際に何が起こったのか、あるいは「本当の」国境線とはどれなのか、少なくとも現在の時点では誰にも分からない。

" Tout le monde produit des récits qui justifient ses idées préconçues " と、グルジア大統領サーカシビリの米人顧問 Dan Kunnin は作家に答えます:「誰もが、自分の考えを正当化するための物語を作り上げる。」

というわけで、大作Les Bienveillantes を書き上げるために、コーカサスについての文献・アーカイヴを読み込んだ作家ジョナサン・リテルの現地ルポルタージュでありまして、アタクシまだ最初のページをざっと読んだだけなんだけど、ル・モンド2(新聞+NYTミニ板+カラーグラビア誌 で2.5ユーロ)を買ってから、紙版で読見直そうと思う。

投稿情報: 2008-10-03 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

先週、金融問題で頭が疲れて(アタクシの頭がフル回転しても解決するわけじゃないつーのに)急にネットで読んだこの写真展に関する文章が引っかかって、時間が空いた午後遅くモンパルマスまで直行したのだった。

先週、金融問題で頭が疲れて(アタクシの頭がフル回転しても解決するわけじゃないつーのに)急にネットで読んだこの写真展に関する文章が引っかかって、時間が空いた午後遅くモンパルマスまで直行したのだった。

これはH・C・B、すなわちエンリ・カルチエ-ブレッソン・財団での写真展で、米国写真家エヴァンス(1903年生まれ)が恐慌後の荒廃したアメリカ南部を撮ったシリーズと、ほぼ同じ年代にほぼ同じ場所でフランス人であるカルチエ・ブレッソン(1908年生まれ)が撮ったシリーズの、合計全部で86作品を展示している。

あらかじめ読んだ批評が書いているとおりなんだが、カルティエ-ブレッソンとエヴァンスの写真に対する、あるいは「現実」に対する、これは考え方というかコンセプトというべきか、あるいは創作の哲学といってもいいかもしれないが、まあ姿勢だな、これがまったく違うのだった。

どこがどうなって私たちがそう感じるのかというメカニズムは難しすぎてアタクシには分からんのだが、それにしてもまったく違う。一枚一枚の写真の中にある「時間」の流れかたが違う。うん、うん、そう。こうやって印象を字に変えて書いてみるとなんとなく分かってくる。批評で批評家が言おうとしていたことも、なんとなく分かってくる。

ヒントのひとつは、パリのソルボンヌで文学を学んだエヴァンスは当初作家になりたがってたんだが、文学を捨て写真を選ぶ。米国では、ルポルタージュ作成のためにトルーマン・カーポーティと組んで旅行もした(残念ながらこの企画は失敗に終わる)カルティエ-ブレッソンは、絵画から写真に入っている、ということ。

つまり、写真という瞬間と物語性の関係なんだと思う。エヴァンスは一枚の写真の中に永遠の時間、つまり連続性としての時を写しだす。カルティエ-ブレッソンは、一枚の絵画/写真のうらに物語を閉じ込める。

カルティエ・ブレッソンの写真の美しさは、印象的な、計算された均衡のなかにfigé して(つまり固まって)いる。

対して、エヴァンスの写真の「現実」は、カオスと偶然と、ときには唖然とするような不在を抱えている。一枚の写真は決して完結せず(彼の構図枠自体がそうだったり、家や通りや壁や柱が、ゆがんだり傾いたりしている)、見る人間をその写真の外に放り出す。でも写真の外とはなんなんだろう。

ここでアタクシは、昔読んだ江戸川乱歩の短編を思い出す。覗きからくりに魅入られた男の話だったはずだ。ああ、また出だしに戻ってしまった:リアルとリアリティ、ウソとホント。ウソも1000回唱えればホントになるし、きれいが汚いで、汚いがきれい。。。なんか混乱してきたのでここでおしまい。お後がよろしいようで(テンテン)。

*

参考

同写真展についてのル・モンド紹介記事:Dialogue posthume entre Walker Evans et Cartier-Bresson

Lunette Rouge によるブログから:Evans et Cartier-Bresson

Michel Poivert による2写真家の比較(ムズイ):Cartier-Bresson / Walker Evans : confession d'un impatient

投稿情報: 2008-10-01 カテゴリー: Art | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)

この夏から秋に撮った写真を何枚かアップ:修復が終わったサン・ジャック塔はあっと驚く白い姿に変身しましたが、これもしばらくすれば排気ガスですすけるんだろうなあ。まあ在住24年目にして、初めて繊細なこの塔を見られただけでもたいしたもんだ。でもなんかパリを見下ろす聖ジャック(サン・ティアーゴ/聖ヤコブ)は、ゴッダム・シティを見守るバットマンみたいですが、考えてみりゃ逆だ:バットマンとかの現代サブカル伝説が古典宗教伝説商標をパクッたってのが正解でしょう。

デフォンスのアーチ写真は先週金曜に撮影しましたが、時間が経って今の金融騒動が通り過ぎたころには、あそこのキラギラしいナンタラ・タワーとかって名前(つまり企業名)も変わってるのであろう、とか思っちゃいました。なお、相変わらず写真のトリミング技術が理解できずサイズばらばら;いつまでたってもデジカメ・オートマモードから脱出できないアタクシにとってフォト・ショップは猫・小判あるいは豚・真珠なのであります。

投稿情報: 2008-09-30 カテゴリー: France | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

米下院はポールソン案;金融援助案を否決したのだった。。。賛成205票に対して反対が228票。特に共和党議員の2/3が反対にまわった様子である。

米下院はポールソン案;金融援助案を否決したのだった。。。賛成205票に対して反対が228票。特に共和党議員の2/3が反対にまわった様子である。

欧州各株式市場はそれぞれ平均株価5パーセントを越す下げ、ニューヨークではドルが急落、S&P500は8パーセントを越す下げになってる。

欧州市場と政府筋の対応を見回してから、クルッグマン教授のコラムを開けてみた:The 3 A.M. Call 教授のブログ;The Conscience of a Liberalのほうも:OK, we are a banana republic ←なんだ、核保有バナナ共和国ってフランスだけじゃなかったのかあ)以下は教授のブログから短い引用です

欧州市場と政府筋の対応を見回してから、クルッグマン教授のコラムを開けてみた:The 3 A.M. Call 教授のブログ;The Conscience of a Liberalのほうも:OK, we are a banana republic ←なんだ、核保有バナナ共和国ってフランスだけじゃなかったのかあ)以下は教授のブログから短い引用です

So what we now have is non-functional government in the face of a major crisis, because Congress includes a quorum of crazies and nobody trusts the White House an inch.

As a friend said last night, we’ve become a banana republic with nukes.

下院は該当案に修正を加え、再投票する可能性があるらしい(でも明日はユダヤのお祭りでストックも議会もお休み。再投票するとしたら木曜になるんだってさ)。

いずれにしろ、バラコバマが次期大統領に就任したとしても、とんでもない爆弾の解体をやらなきゃいけないことになる。

*

ぜんぜん関係ないおまけですが今夜のアタクシの気分にぴったりなので追加:米ロック・バンド The Blacks Crowes が1991年にモスクワ野外コンサートで ディランのEverybody Must Get Stoned を演奏したヴィデオ。1991年のモスクワっ子の様子も垣間見られるっす。

投稿情報: 2008-09-29 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

これは20minutes経由で拾った:25日木曜に、ホワイトハウスで例外的に次期大統領候補オバマとマケインを交えて行われた、ブッシュ大統領・両議会・米財務省・FRB(FED)のトップ会談での逸話です。

これは20minutes経由で拾った:25日木曜に、ホワイトハウスで例外的に次期大統領候補オバマとマケインを交えて行われた、ブッシュ大統領・両議会・米財務省・FRB(FED)のトップ会談での逸話です。

会議内容はかなり荒れたもので、ポールソン米財務長官とバーナンキ 米連邦準備理事会議長が準備し共和党ブッシュ大統領の提案する大型金融救済策に対して、共和党の下院議員から喧々囂々の反対論が出て、大統領もそれを静めるのに苦労したとか。

会議は夜遅くまで続き、ミシシッピーでのTV討論のため、すでにマケインとオバマ両氏は無言のまま退場した後だった。喧騒の中、民主党メンバーが会議場であるルーズベルトルームを去ろうとした時、ポールソン米財務長官(もとゴールドマン・サックスCEO)はナンシー・ペロシ下院議長の前に跪き(ひざまずき)、「お願いだから(金融システム救援案を)破裂させないでください(意訳なり;原文 he pleaded not to “blow it up” )、と嘆願したんだそうだ。それに対してペロシ議長(カトリック)が「あなたがカトリック信者だとは知らなかった。破裂させるのは私じゃありません。共和党です。」と答えると、ポールソンは「I know. I know.」という意味のジェス チャーをした。。。

チャーをした。。。

以下は、NYT記事の原文から。

“I didn’t know I was going to be the referee for an internal G.O.P. ideological civil war,” Mr. Frank said, according to The A.P.Thursday, in the Roosevelt Room after the session, the Treasury secretary, Henry M. Paulson Jr., literally bent down on one knee as he pleaded with Nancy Pelosi, the House Speaker, not to “blow it up” by withdrawing her party’s support for the package over what Ms. Pelosi derided as a Republican betrayal. “I didn’t know you were Catholic,” Ms. Pelosi said, a wry reference to Mr. Paulson’s kneeling, according to someone who observed the exchange. She went on: “It’s not me blowing this up, it’s the Republicans.” Mr. Paulson sighed. “I know. I know.”

*

ベルギーではNo1、オランダでNo 2 の銀行である Fortis

が、サブプライム関連負債を多く抱えているという疑惑から株価が暴落、破綻の危機にさらされていますし、英国では大手銀行のB&B(ベッド&ブラックファーストではもちろんなく、 Bradford & Bingley)の国営化が進められています。

米連邦議会では、大型金融救済案の大枠につて共和党と民主党の合意が取れた模様。

関連記事:"De grands progrès" vers le plan de sauvetage américain

追加記事:Crise financière: accord sur le plan de sauvetage

昨日夜、プリンストン大学でのクルーグマンも交えた討論会(つか説明会)のヴィデオなんとなく眺めてたんだけど、結局のところ、お膝もと米国経済界での今回の金融危機に対する理解が一番遅れているようにも思う。 まあ、あそこは「レッセ・フェール」経済論の砦だし、当然といえば当然。

昨日夜、プリンストン大学でのクルーグマンも交えた討論会(つか説明会)のヴィデオなんとなく眺めてたんだけど、結局のところ、お膝もと米国経済界での今回の金融危機に対する理解が一番遅れているようにも思う。 まあ、あそこは「レッセ・フェール」経済論の砦だし、当然といえば当然。

同時に、政府広報化した世界大手メディアは、心理的「バンクラプト→クラック」伝染病を恐れる政府メッセージ「われらが金融システムは健康なり」報を流し続けてたし、複雑系化した現行株価システムでは1929年のようにクラックはいっぺんに起きるんじゃなくて、株価急落はより長いスパンにわたるから、一般市民・政治家に今回の金融危機のポテンシャルとしての“リアルな規模”は分かりにくい(某仏共和国大統領はまったく分かってないに5000憶ドラクマ)。

ただ、ブッシュの今回のシリアスぶり、ストラスカーンの一般人に向けたメッセージ内容に加えて、純粋経済工学人ポールソンの跪きがあるわけで、これから単なる金融界および政治でのトークショーレベルを超えて、より幅広いシステムに広がっていく危機にむけて、世界政治ヘッドが一般人説得(vulgarisation)に乗り出した、とアタクシは読む。

*

TVでジョージ・ソロスが「今何をすべきですか?」という質問に「今は、買いの機会です。とにかく私は、大方の人間がやってることの逆の行動に出て成功しましたからね。」と答えていたが、これとは別の意味で、今のカオスは、過去のドミナント・オーダーから解放されるいいチャンスでもあるんだけどね。まあ、ドツボにはまる可能性も大なんだけどさ。

投稿情報: 2008-09-28 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

これはフランスの日曜日に出る Journal du Dimanche でのインタヴューなんですが、JDD紙サイトには部分しか掲載されていないので、FAPレジュメ版から主要部分を訳します。ドミニック・ストラスカーンは2007年にIMF;国際通貨機構の専務理事。本職は経済学教授、社会党所属の仏政治家です。参考:JDD DSK: "Mon plan pour l'économie mondiale"

ストラスカーン(IMF):「金融市場を規制しなければならない」

Strauss-Kahn (FMI): "Il faut réglementer les marchés financiers"

「今の段階では、まず火事を消す。それが今すぐなすべきことで、それを米当局が行っている。けれどその後に、私たちは今起こっている事柄から結果を引き出さねばならない:つまり、明確に金融インスティテューションおよびマーケットを規制することです」と、仏誌ジュルナル・ド・ディモンシュに掲載されるインタヴューでストラスカーン氏は語っている。

「世界経済成長率の厳しくかつ長期にわたる減速が起こっている。これはヨーロッパにとって困難な状態ですが、食料価格上昇に苦しむ貧しい国々にとっては、さらに厳しいものです。」

「けれどリアルな経済は崩壊しない。貨幣は暴落しない。中央銀行は金融危機をコントロールすることになる」と、IMF責任者は判断する。

しかし、世界経済の将来を保障するためには「改革が必要とされる。」 米国金融システム救助プランは「歓迎するが、これは(引き続くべき)国際政治アクトの第一歩であるべきでしょう。」

「金融体系全体の崩壊を防ぐ目的で、政治家は公金を投入するが、それは我々の経済安定がこれに依存しているからです。さもなければ、能力のないマネージャーと貪欲なスペキュレイターたちの救済に走る国家という、底のない井戸の論理が現実となるだろう。市場はそれ自体では充分ではない;市場は市場を治療しません」 と、ストラスカーン氏は説明する。

「報酬の問題は副次的ではない:金融企業家の利益コントロールをすることで、金融のコントロールもできるのです」と彼は示す。

そして、ストラスカーン氏は、その改革を進めるのはIMFの役割であり、それができると認識する。

「IMF は1944年に一種のパブリック・サーヴィスとして設立されました(。。。)1944年には為替無政府状態が脅威だった。今日、加えて金融無政府状態にわれわれは直面しています:リアルな経済とは無関係に増大したシステムの不透明性、貪欲、無責任。。。金融はコントロールされるべきだ。」

「私たちは私たちの役目をはたす。私はそれを引き受けます。」

「(欧州連合のような)国家あるいは地域の権威があるが、よりグローバルな保証人が必要とされている。規範を確認するインスティテューションが必要。」

「なぜなら、私たちはすべての国を結集し、全体的利益と妥協を限定し保障することができるからだ。それは世界がもっとも必要としているものです。」

投稿情報: 2008-09-28 カテゴリー: Economics/経済, trad/翻訳 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)